はろはろ、えむに(@m2_MMkz)です。

一日目は「パリ音楽院の方式による厳格対位法」を使って、二声対位法の基本である全音符で対旋律をつける練習をしていきます。

まとめ

ざっくりとした内容をメモとしてまとめておきます。

・許される音程

・縦の音程:完全8度、完全5度、長短3度、長短6度、およびその複音程。(完全一度ははじめと終わりの小節のみ)

・横の音程:長短2度、長短3度、完全4度、完全5度、短6度、完全8度。(完全1度、長6度は不可)

・規制される小節

・はじめの小節:上声はⅠ音またはⅤ音 下声はⅠ音

・終わりの小節:上声はⅠ音 下音もⅠ音

・終わりの1小節前:ⅤかⅤ6かⅦ6(ソシレ、シレソ、レファシ)

・禁則

・連続8度、連続5度、連続1度は禁止

・直行(平達)8度、5度、1度も禁止

・推奨旋律

・なるべく反行し、長い順次進行を含む

・使える和音

・ドミソ、ミソド、レファラ、ファラレ、レファシ

・第2転回形は禁止。減3和音(シレファ)は禁止

補足

2声対位法は全音符の定旋律に対して、対旋律をつける理論です。(今の私の理解の上では)

その基本である全音符の定旋律に対して全音符の対旋律をつける方法は、池内友次郎氏の二声対位法にはないので、今回はパリ音楽院の方式による厳格対位法のみを使用しました。

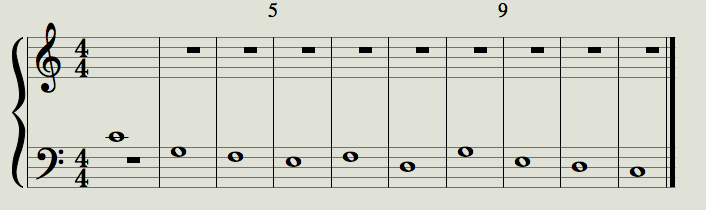

実践

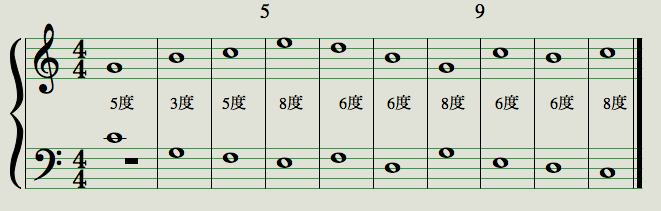

まずは上記の音を確認してみます。

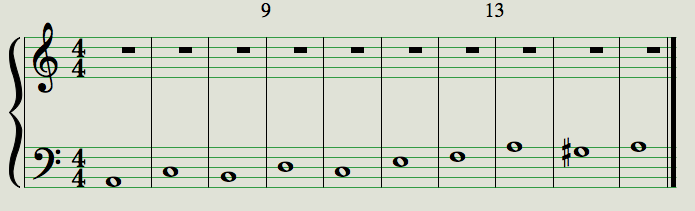

さて、このバスの定旋律にソプラノを書いてみます。

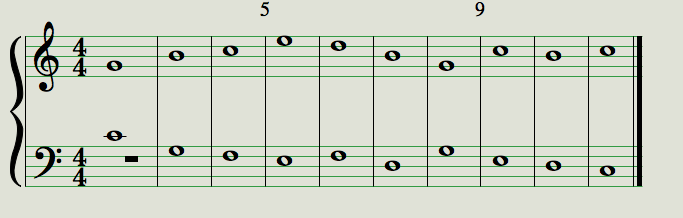

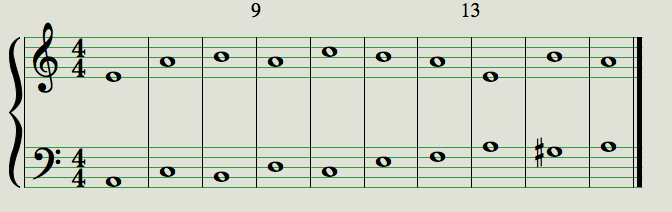

こんな感じになりました。

……どうなんでしょうね。良いのか悪いのかよくわかりません。

順次進行を意識しつつ、3度と6度を多めに使っています。

4、7、10小節目の8度は反行して入っているので大丈夫です。

あんまりしっくりきてないですが、こんなもんでしょう。

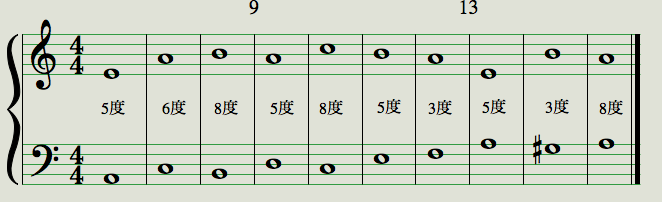

次はこの短調の定旋律にソプラノをつけてみます。

まずは上記の音を確認してみます。

こんな感じになりました。

なんともいえませんなぁ。

……(^0^;)

5度が多くなってしまった……。

もっと3度と6度を多く用いて順次進行をうまく入れられるようになりたいものですね。

おわり

あまり感覚的にしっくりきてませんが、最初はこんなもんでしょう。

次は2分音符の対位法です。